spotlight-01

MORTON SUNDOUR FABRICS

時代を超えて色あせないもの。モートン・サンダー・ファブリックス物語

Written By Ariana Martin

Japanese Translation by Ai Ota (ama) © Ariana Martin

モートン・サンダー・ファブリックス(Morton Sundour Fabrics)は、モートン家の三代にわたり一世紀もの間続いた、英国を代表するテキスタイルメーカーでした。

その歴史の中心には、創業者アレクサンダー・モートン(Alexander Morton, b.1844)、息子のジェームズ(James, b.1867)、そして孫のアラステア(Alastair, b.1910)という、類まれな先見の明を持つ3人の男性がいました。幸いなことに、彼ら3人は皆、素晴らしいデザインを何よりも尊ぶ人たちでした。1860年から100年以上にわたり、その比類なき品質と美しさを誇る魅力的なファブリックで、彼らは使い手である人々の暮らしに誠実に寄り添い続けました。

はじまりは、スコットランドの小さな村ダーヴェルの質素な工房。若き織物職人だったアレクサンダー・モートンは、手織機でモスリンを織りながら、増え続ける需要に応えるためこれからは機械化が必要だと確信します。小さな職人の工房は、19世紀末には600名もの従業員を抱えるまでに拡大。タペストリー織やカーペット、レース、そして色鮮やかなコットンプリントまで様々なファブリックを手掛け、多くの信頼を集めるテキスタイルメーカーへと成長を遂げました。

Duleek furnishing cotton muslin gauze, designed by Voysey for Alexander Morton & Co., 1896. Image © V&A.

チャールズ・ヴォイジーがアレクサンダー・モートン社のためにデザインしたインテリア用モスリンガーゼ『Duleek』

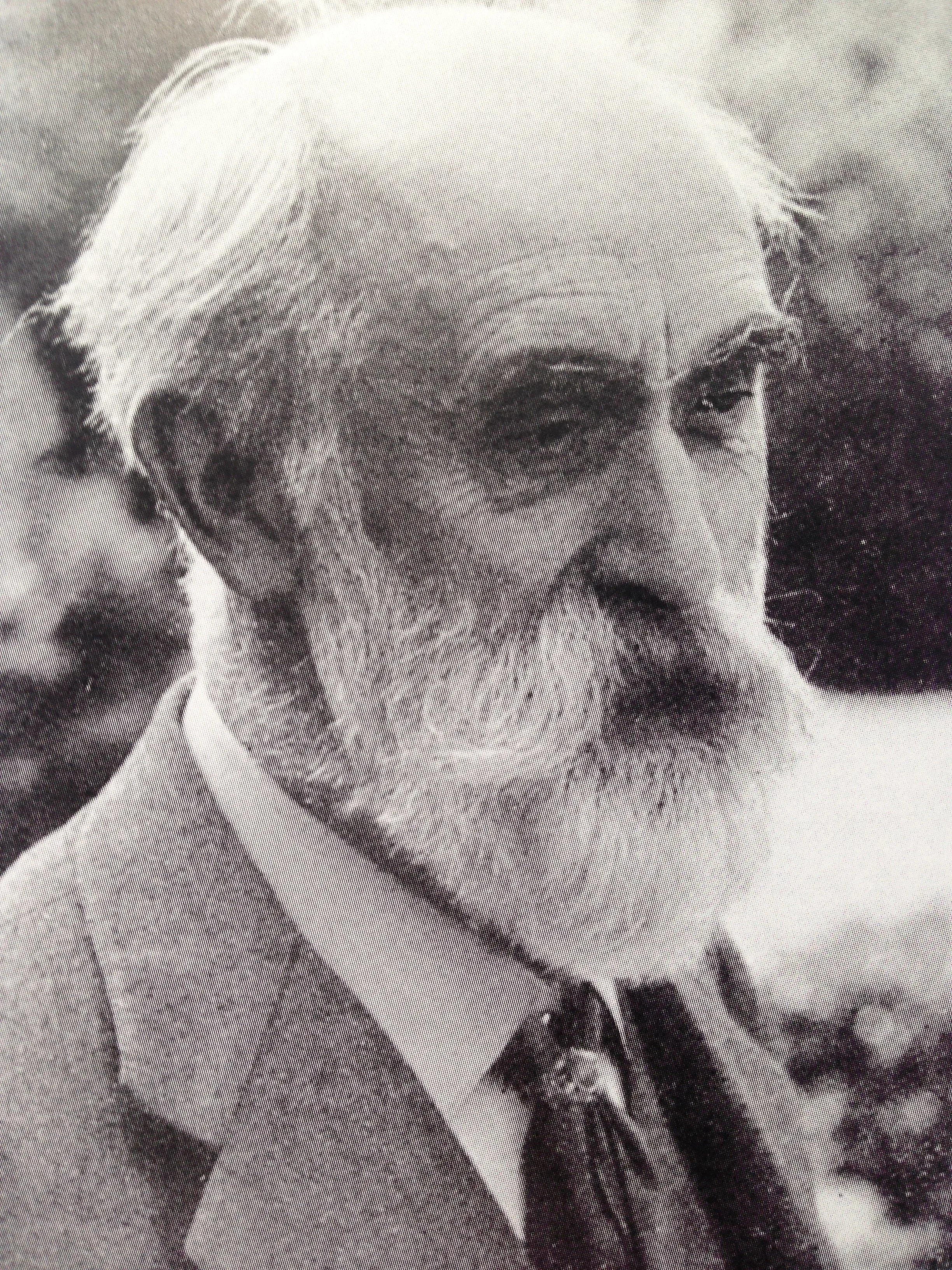

James Morton, 1939. Image © Carlisle Library

ジェームズ・モートン

1895年に経営に加わった息子ジェームズの手により、会社はさらに創造的な方向へと歩み始めました。ウィリアム・モリスやアーツ・アンド・クラフツ運動に深く共鳴していた彼は、チャールズ・ヴォイジー(C.F.A. Voysey)やルイス・フォアマン・デイ(Lewis F Day)、リンゼイ・バターフィールド(Lindsay Butterfield)といった著名な芸術家たちに空間を彩る装飾布のデザインを依頼します。ヴォイジーによる遊び心あふれる『Alice in Wonderland print(不思議の国のアリス)』のプリント生地は、今なお愛され続けています。これらの布地はロンドンのリバティ百貨店でも高く評価され、イギリス北部の都市カーライル、そしてタフテッドカーペット生産地であったアイルランド北部ドニゴールへも拠点を増やし一家はさらなる事業拡大を遂げていきます。

ジェームズ・モートンが王立芸術協会の講演で語った、色への情熱を物語るある素敵なエピソードがあります。

1900年のある日、ロンドンのリージェント・ストリートにあるリバティ百貨店のショーウィンドウを眺めていた彼は、ある布を見て愕然とします。展示されていた自社の布地が、見る影もないほど色あせていたのです。わずか一週間展示されただけだと知った彼は、こう叫びました。「どれだけ価値ある素材を使っていても、ありふれた日光の中たった一週間で色あせてしまうなんて…!暮らしに寄り添うために生まれた布地が、その役目を果たせないままこのようになってしまうなんて。そんな製品に一体何の意味があるのか!」と。

彼の憤りは、ごもっともでした。

彼はすぐさま行動へ移します。ロンドンを離れる前にあらゆるメーカーの布サンプルをかき集めペンリスの自宅へ持ち帰ると、そのまま自宅の温室へ向かい、なんと育てていたトマトの苗をすべて抜き(!)代わりに大量の布を吊るしたのです。(想像するだけで微笑ましく壮観です)ほとんどの布が太陽光に耐えられないことを知った彼は、「決して色あせない染料」の開発を自らの使命としました。

周囲の協力を得ながら科学的な研究を重ね、彼はついにその使命を果たしました。1906年、色あせないことを保証する布地『Sundour』を発表。この布地はベストセラーとなり、1914年には社名も『Morton Sundour Fabrics』へと改められました。『Sundour』(‘dour’はゲール語で「水」、スコットランド語で「不屈」を意味します)の名は、色あせない品質の代名詞として瞬く間にどこの家庭でも知られるようになりました。家事の多くを担っていた当時の女性たちにとって、暮らしを支える実用性は、美しさと同じか、それ以上に切実で大切な願いだったのです。

Folder of Sundour dyed wool samples, 1930. Image © Science Museum

『Sundour』染色ウールサンプルのフォルダー

Roller printed cotton furnishing fabric by Ronald Simpson for MSF, 1912. Image © V&A Museum

ロナルド・シンプソンがMSFのために手がけたローラープリントのインテリア用コットン生地

モートン・サンダーが生み出したスタイルは実に多岐にわたりますが、それらを貫くひとつの本質は「チャーム(愛らしさ)」であったと私は感じています。当時の女性誌でたびたび謳われていたこの「チャーム」は、どこか捉えどころのない、けれど特別な響きを持つ言葉でした。それは、明るさ、家庭的な温もり、そしてわが家に帰りたくなるようなノスタルジーが溶け合った、愛らしい不思議な魅力だと解釈しています。

1930年代の『Eitherways』サンプルブックに収められたテキスタイルは、どれも可憐で輝くような美しさを放っています。白地に描かれたシンプルな花々は、当時まだ主流だった凝ったデザインの伝統的な更紗に比べて驚くほどクリーンで現代的。その鮮やかな色彩は、時を超えて今なお私たちの目を楽しませてくれます。

当時の女性たちにとって、暮らしの中にチャームとモダンをバランスよく取り入れることは、ひとつの理想でした。このプリント生地は、そんな彼女たちの願いを見事に叶えてくれたことは想像に難くありません。そして一世紀近く経った今もなお鮮やかなその色彩を見れば、彼らが掲げた「色あせない」という約束が紛れもない真実であったことがわかります。

1930年代において、モダンデザインの方向へ舵を切ることは経営的なリスクを伴う挑戦でもありました。そのため、世界中の顧客のために当時の現代アーティストたちがデザインしたモダンなテキスタイルを専門に手掛ける姉妹会社エディンバラ・ウィーバーズ(Edinburgh Weavers)が設立されます。けれども、テキスタイル史家のヴァレリー・メンデス(Valerie Mendes)氏が述べているように、ほとんどのメーカーは、当時の人気デザインを再現した復刻柄やストライプ、チェック、無地など「定番デザイン」を生産することでその存続を確かなものにしてきました。

現在、V&A博物館に収蔵されている2,500点を超えるモートン・サンダー・ファブリックスの生地のアーカイブも、その多くがこうした日常に根ざした定番カテゴリに属しています。なかでも、時代を超えて愛され続けた花柄はその普遍的な美しさで彼らの主力商品となり、誇るべきブランドの象徴として咲き続けました。

リバーシブルのインテリア用コットン生地『Eitherways』1930年代、モートン・サンダー サンプルブックより[Museum of the Home所蔵]

ジェームズ・モートン(染色業界への貢献により1936年にナイトの称号を授与されました)は、生涯を通じてテキスタイルのあらゆる分野に情熱を注ぎ、モートン・サンダー・ファブリックス傘下でいくつもの関連事業を立ち上げました。染色とプリントの可能性を広げたScottish DyesとStandfast Dyers and Printers、上質なウールラグを紡ぐDonegal Carpets、ロナルド・シンプソンが主導し手仕事の価値を追求した工芸企業Scottish Folk Fabrics、そして息子アラステアが率いたファブリックブランドEdinburgh Weaversまで。彼はこれらを通じて、テキスタイルという文化の裾野をどこまでも広げていったのです。

モートン家は英国のデザイン業界とも深い信頼関係を築いていました。1923年には商業アーティストのチャールズ・ペイン(Charles Paine)が同社のクリエイティブデザイナーへ起用されました。彼のデザインは、どこかクロスステッチを思わせる角ばったグラフィカルなデザインが特徴的で、素朴で牧歌的なイメージも描き出されていました。彼は、同社の広告、レターヘッド、カレンダーなどのデザインに加え、ジェームズ・モートンがランカシャーの織物学生たちに向けて行った講演をまとめた小冊子『To Young Weavers』の挿絵も手掛け、のちにこちらはベイナード・プレス(Baynard Press)より出版されました。

また1930年代後半には、気鋭のデザイナー Ashley Havinden(アシュリー・ハヴィンデン)へ広告デザインを依頼し、ブランドをより先駆的な存在として位置づけました。

ジェームズが1943年に亡くなった後も、会社は戦後の荒波を乗り越え、生地の生産を続けました。20年後に息子のアラステアが早世したのち、同社はコートールーズ(Courtaulds)に買収されその後さまざまな合併や社名変更を経ていきます。Sundourの名は1996年まで続きましたが、モートン家が経営から退いたことでその精神は失われてしまいました。

あまり知られていませんが、モートン・サンダー・ファブリックス社は、当時のテキスタイル業界を、特に染色技術における「色あせない」という革新を通して、静かにその姿を形作りました。現在V&A博物館に収蔵されている同社のコレクションは、装飾美術の世界に果たしたモートン・サンダーの計り知れない功績を、今も鮮やかに語り継いでいます。

ジェームズ・モートンが行った講演をまとめた本『To Young Weavers(若き織工たちへ)』内のチャールズ・ペインによる挿絵(1927年)

チャールズ・ペインがMSFのために手掛けたカラーリソグラフポスター(1928年)

FURTHER READING

参考文献

Alastair Morton and Edinburgh Weavers: Visionary Textiles and Modern Art by Lesley Jackson, 2012

Three Generations in a Family Textile Firm by Jocelyn Morton, 1971

Twentieth Century Pattern Design by Lesley Jackson, 2002

大切な方へ、色あせない気持ちを包んで贈る。

Ariana Martin X Archivist

リソグラフ印刷のラッピングペーパー

「Strawberry」

Museum of the Homeのコレクション奥深くにある見本帳で見つけた、モートン・サンダーの1930年代の明るいカーテン生地。アーキヴィストとコラボレーションした薄手のラッピングペーパー「Strawberry」の波打つダイアモンドのシルエットは、ここからインスピレーションを得て生まれました。

「このデザインにインスピレーションを与えてくれた生地が大好きだったので、ちょっとしたオマージュのような気がしています。」と、アリアナ マーティン。

心踊るいちごのパターンは、当時、人々の暮らしの中へ普遍的な美しさを届け続けたモートン家の人々のように、私たちの日常へも色あせない輝きとたくさんの包む楽しさを届けてくれそうです。

2/10 発売